대웅전 불단

아래는 대웅전 불화입니다

빛에 반사되어 불화 몇 점은 국가유산청 사진을 가져왔습니다..

지장시왕도. 유형문화유산

"1868년 정기비구니(正基比丘尼)의 발원으로 현왕도, 칠성도 등과 함께 조성되어 극락전에 봉안되었다고 전해지는 것으로, 금어 응륜(金魚 應嗧)에 의해 제작되었다 .이 작품은 화면의 중앙, 커다란 반원형의 광배 안에 지장보살과 무독귀왕, 도명존자 등 지장보살삼존을 배치하고 그 좌우로 시왕, 그리고 지장삼존의 아래쪽에 사자, 판관 등을 배치한 특이한 구도를 보여준다.

또한 1867년에 경선이 조성한 서울 보문사 지장시왕도와 동일한 초본을 이용하여 제작한 것으로, 광배의 내부를 금색으로 칠한 점을 비롯하여 인물의 상호에 보이는 적극적인 음영법 등 19세기 말~20세기 전반에 서울・경기 지역을 중심으로 유행하던 불화양식을 잘 반영하고 있는 작품이다. 서울 지역 불화유파의 사승관계를 연구하는데 중요한 작품이다"(문화유산청)

현왕도. 유형문화유산

1868년 지장시왕도, 칠성도와 함께 조성, 극락전에 봉안되었던 불화로서 현재는 청룡사 대웅전 향좌측 측벽에 봉안되어 있다. 칠성도를 그린 응륜(應崙)과 승의(勝宜)및 가사탱(袈裟幀)을 그린 명응윤감(明應允鑑)이 함께 조성하였는데, 현왕(現王)과 권속들이 망자를 심판하는 광경을 간단하게 묘사하였다.

이 작품은 비교적 작은 화면에 인물들을 크게 표현하여 화면이 꽉 찬 느낌을 준다. 채색은 녹색과 적색이 주조를 이루고 있으나 그중에서도 적색을 위주로 사용하는 등 19세기 후반 불화의 채색을 잘 따르고 있으며, 책상의 윗면을 목리문(木理文)으로 처리한 기법이라든지 병풍 속의 수묵산수 등 일반회화적인 요소를 엿볼 수 있다. 유려한 필선에 세밀한 필치가 돋보이 며, 현왕이 앉아있는 의자의 화려한 장식이 돋보인다.

현재 전국적으로 현왕도는 많이 남아있지만 서울 지역에서는 그 유례가 드물다. 또한 청룡사 현왕도는 책상의 윗면을 목리문(木理文)으로 처리한 기법이라든지 병풍 속의 수묵산수 등 일반회화적인 요소를 엿볼 수 있으며, 유려한 필선에 세밀한 필치가 돋보이는 작품으로 주목된다.

감로도.유형문화유산

감로도(문화유산청)

19세기 중엽 이후 서울・경기 지역에서 유행한 감로왕도의 전형적인 도상을 보여주는 작품으로, 당시의 재의식과 생활상을 충실히 묘사하였다. 상단에는 7여래가 합장을 한 채 나란히 서 있으며, 좌측에는 아미타삼존 일행이 구름을 타고 내영(來迎)하는 모습과 왕후장상, 선왕선후, 북채를 든 뇌신, 우측에는 지장삼존(지장보살・도명존자・무독귀왕)과 인로왕보살이 내영하는 모습이 묘사되어 있다.

이 감로도는 1898년 경선 응석(慶船 應釋)을 증명(證明)으로 하여 화사 종운(宗運)이 그린 것으로 전해지는 수락산 감로도(1868년)를 비롯하여 경국사 감로도(1887년), 불암사 감로도(1890년), 봉은사 감로도(1892년), 보광사 감로도(1898년) 등과 함께 19세기 후반 이후 서울,경기 지역에서 유행한 감로도의 도상을 대표하는 작품이다.조성 당시 불교의 재의식 장면을 비롯하여 서민들의 생활상 등이 잘 표현되어 있는 작품이다.

칠성도(문화유산청)

1868년 명조(月照)를 증명(證明), 보관(普寬)을 송주로 하여 응륜(應崙), 창엽(瑲燁), 승의(勝宜) 등이 그린 것으로, 치성광여래삼존(熾盛光如來三尊)을 중심으로 칠성여래(七星如來), 칠원성군(七元星君), 삼태육성(三台六星), 동녀(童女), 천녀(天女) 등을 묘사하였다. 즉 치성광여래 아래에는 일광보살(日光菩薩)과 월광보살(月光菩薩) 및 칠원성군(七元星君)이 시립하고 있으며, 본존의 좌우로는 칠성여래가 치성광여래를 향하여 합장하고 서있다. 그리고 그 위로는 좌우에 6위의 쌍계동자(雙髻童子)와 천녀 2인이 합장한 모습으로 묘사되었으며, 화면의 최상단 좌우에는 원형 광배 안에 삼태육성이 각각 3위씩 그려져 있다.

조선 후기의 칠성도에서 치성광여래는 대부분 우거를 타지 않고 수미단 위에 결가부좌한 모습으로 표현되는 것이 일반적인데, 이 칠성도는 19세기 후반 서울 지역을 중심으로 조성된 칠성도와 같이 백우거(白牛車)가 묘사되고 있어 19세기 말 서울・경기 지역 칠성도의 특징적인 도상을 잘 보여주는 작품이라 할 수 있다.

신중도(문화유산청). 유형문화유산

금어 금곡당 영환(金魚 金谷堂 永煥)을 비롯하여 응륜(應崙), 응훈 (應訓)이 조성하였으며, 1902년에 청룡사 가사도를 그린 명응 윤감(明應 允鑑)이 시주로 참여하기도 하였다. 상단에는 범천과 위태천, 하단에는 위태천을 중심으로 묘사하는 형식은 신중도 형식 중 가장 애용되었던 것으로 현존하는 신중도 가운데 가장 많은 수를 차지하고 있는데, 청룡사 신중도에서 보듯이 뒤에 배경으로 병풍을 두르고 범천과 제석천이 직사각형에 가까운 신광을 두른 도상은 특히 19세기 후반 서울, 경기 지역의 신중도에 나타나는 특징 가운데 하나로, 봉은사 신중도(1844년), 사자암 신중도(1880년)에서도 볼 수 있다. 19세기 후반 서울지역 불화의 도상 및 양식적 특징을 잘 보여주는 작품이다.

독성도(문화유산). 문화유산자료

1891년에 금어비구(金魚比丘)인 완송(玩松) 종친과 창림(昌林), 능오(能悟) 등이 함께 그린 것으로, 원래는 칠성각 내에 봉안되었다가 칠성각 철거 후 1973년 독성상과 함께 산령각으로 이안, 봉안되었다. 그림의 중앙에는 구름이 떠가고 폭포가 흘러내리는 산수를 배경으로 머리가 하얗게 세고 흰 수염이 무성한 늙은 비구형의 독성이 왼쪽 다리를 편안히 세우고 앉아 있는데, 독성의 뒤로는 잔잔한 격자문이 그려진 장자가 그려져 있다. 이 불화는 남인도 천태산에 머무르다가 말법시대에 중생의 복덕을 위해 출현한다고 하는 독성을 그린 것으로, 세밀한 필치로 능숙하게 그려낸 인물묘사가 뛰어나며, 향로라든가 독성의 붉은 옷 가장자리를 금색으로 칠하는 등 서울,경기지역 불화의 특징을 잘 보여주는 작품이다.

산신도(문화유산청). 문화유산자료

1902년에 금어비구(金魚比丘) 두흠(斗欽)이 그린 것으로, 가로로 긴 직사각형의 화면 중앙에 산수와 소나무를 배경으로 오른쪽을 향하여 앉아있는 산신을 중심으로 하여 호랑이, 동자가 간단하게 묘사된 구도를 보여준다. 이 산신도에 표현된 것과 같이 바위 위에 앉아 두 손을 나란히 무릎 위에 대고 측면을 향해 앉아 있는 산신의 모습은 서울 봉은사 산신도(1886년) 및 김천 직지사 산신도(20세기)의 산신도에서도 볼 수 있는데, 그 중 봉은사 산신도는 경선 응석(慶船 應釋)등이 그린 것이고 직지사 산신도는 봉은사 산신도의 도상을 좌우를 바꾸고 일부 변화를 준 것으로 청룡사 사신도를 그린 두흠(斗欽)이 금어의 한 사람으로 참여하고 있는 것을 볼 때, 청룡사 산신도는 아마도 경선 응석(慶船 應釋)의 도상을 기본으로 한 것이 아닌가 생각된다.

또한 가로로 긴 직사각형의 화면 중앙에 산수와 소나무를 배경으로 오른쪽을 향하여 앉아있는 산신을 중심으로 하여 호랑이, 동자가 간단하게 묘사된 구도를 보여주는데, 특히 배경의 소나무와 괴석, 불초, 구름, 폭포 등이 청록산수로 묘사되어 있는 등 19세기 말~20세기 전반 산신도의 특징을 잘 보여주고 있다.

목조관음보살좌상.비지정

비공개입니다.

가사도.유형문화유산

비공개입니다.

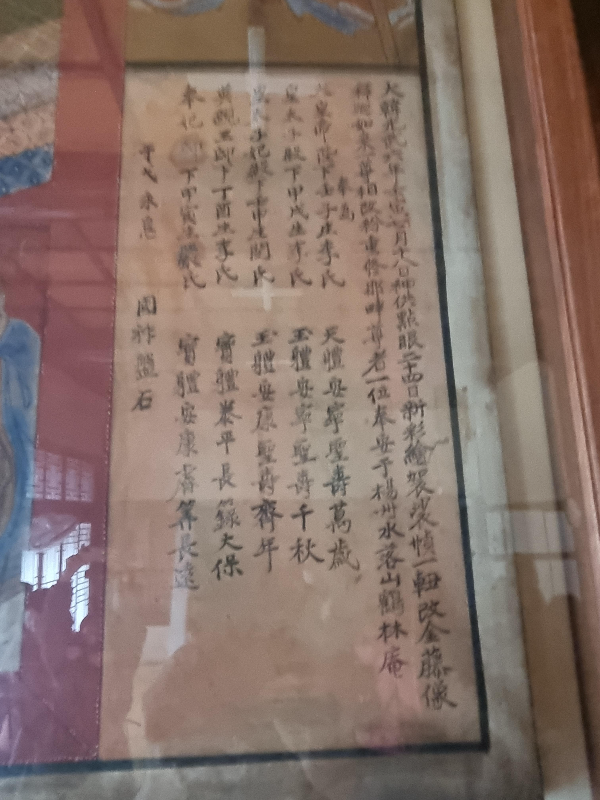

가사도 화기(문화유산청)

大韓光武六年壬寅七月十八日神供點眼 二十四日新彩繪袈裟幀一軸改金藤像釋迦如來一」 尊相改粉重修那畔尊者一位奉安于楊州水落山鶴林庵奉爲

大皇帝陛下壬子生李氏天體安寧聖壽萬歲

皇太子殿下甲戌生李氏玉軆安寧聖壽千秋

皇太子妃殿下壬申生閔氏玉軆安康聖壽齊年

英親王邸下丁酉生李氏寶軆太平長籙大保

奉妃殿下甲寅生嚴氏寶軆筭遠

干戈永息國祚盤石

緣化秩證明沿應正現誦呪月庵昌仁持殿 醒谷教和金魚韓峰應作明應允鑑啓恩奉法寶保山福住錦雲正基禮雲尙奎比丘在謙供 司比丘竺合比丘廣法別供比丘亘法比丘文成比丘福星比丘大心比丘壽同鍾頭比丘智玄別座比丘壽男都監景隱圓洪大主信女丙午生鄭氏淸淨華老德應月堂瑞念願杖功德咸登地上速證佛果以濟淨生

가사도(문화유산청)

1902년에 조성된 가사탱(袈裟幀)으로 수가사(繡袈裟) 형태를 그림으로 그린 것이다. 화면은 붉은 바탕 위에 세로로 27칸의 복전문(福田文)을 그리고, 좌우 2칸을 제외한 25칸에는 각 칸마다 위부터 4줄까지는 불(佛), 보살상, 그 다음 2줄은 호화로운 책갑(冊匣)에 들어있는 각종 불경, 맨 아랫줄에는 비구상(比丘像)을 그려 넣어 불상 50구, 보살 50구, 비구상 25구 등 총 125구에 달하는 많은 존상을 묘사하였다.

이러한 가사탱은 조선 말기 왕실에서 유행하던 장식화인 책거리병풍 형식을 따른 것으로 현재 유례가 매우 드믄데, 붉은 가사의 각 조선(條線) 가장자리를 따라 마치 바느질을 한 것처럼 세밀하게 바느질 자국을 표현한 점 등 가사의 형태를 사실적으로 묘사한 점이 돋보인다.

1902년에 조성된 가사탱(袈裟幀)으로 원래는 양주 수락산 학림암(鶴林庵)에 봉안되었다가 청룡사로 이관, 봉안되어 있다. 고종황제와 순종황제 내외 및 영친왕과 엄비 등 황실의 안녕과 성수만세를 기원하며 양주 수락산 학림암에 봉안되었다고한 것으로 보아 황실의 발원에 의해 조성된 불화로 추정되며, 한봉(漢峰) 응작(應作)를 비롯하여 명응 윤감(明應 允鑑), 계사 봉법(啓思 奉法), 보산 복주(寳山 福住), 금운 정기 (錦雲 正基), 예운 상규(禮雲 尙奎), 재겸(在謙) 등으로 서울,경기 지역의 대표적인 화승들이 대거 참여한 작품이다. 조선왕실에서 유행하던 가사도의 대표적인 작품으로 호암미술관 소장 가사도 및 선암사 가사도를 제외하고는 유례가 드물다.

청룡사 비로자나괘불 삼신도. 보물

서너 번 순례하였으나 비공개인 탓에 첫 인연입니다

"1806년 순조와 순원왕후의 장수를 기원하며 원통사(圓通寺)의 상궁최씨(尙宮崔氏)가 발원하고, 18세기 후반부터 19세기 초반에 걸쳐 활약한 민관(旻官) 등 5명의 화승이 참여하여 제작한 대형불화이다. 이 괘불도는 18세기 말∼19세기 서울・경기지역의 불화 제작을 전담했던 경성화승집단의 일원인 민관의 대표작이자 이 시기에 궁녀가 발원하여 조성한 왕실 발원 불화로서 중요한 의미가 있다.

비로자나불-노사나불-석가여래의 비로자나불 삼신불을 화면 가득히 배치한 구도와 협시불을 본존불보다 반걸음 정도 앞세워 배치한 표현은 18・19세기 서울・경기지방에서 크게 유행한 도상 중 하나이다. 특히 단독의 괘불도나 팔상도에서 장엄신(莊嚴身)으로 등장하던 석가여래를 삼신불의 화신불(化神佛)에도 도입하고, 화면의 상단에 좌우 원안에 문수・보현동자를 배치하는 등 새로운 도상을 창출해 주목된다.

색채나 채색방식에서도 18세기 불화의 전통을 계승한 한편 19세기 초 새롭게 대두된 요소도 강하게 반영되고 있다. 선묘나 구도 등도 이지러짐 없이 안정적이며 작품성도 이 시기 불화 중에서는 우수한 편이다. 따라서 이 비로자나불 삼신괘불도는 19세기 초 서울・경기 지역의 새로운 괘불 형식과 양식이 반영된 최초의 작품이라는 점, 여래형 비로자나불과 좌우에 보관(寶冠)을 쓴 보살형 노사불과 석가불로 구성된 유일한 삼신불 괘불이라는 점, 18세기 양식에서 19세기 양식으로 연결되는 중간 지점에 있는 작품이라는 점 등에서 예술적・학술적 의의를 찾을 수 있다."(문화유산청)

청룡사 석조지장보살

https://12977705.tistory.com/8727651

2025.01.19

'서울특별시 > 서울특별시' 카테고리의 다른 글

| 서울...이화여고 석등 外 (0) | 2025.04.06 |

|---|---|

| 서울...이화여고 석탑 (0) | 2025.04.06 |

| 서울...개운사 목조아미타여래좌상 (0) | 2025.03.03 |

| 서울...보타사 마애보살좌상.금동보살좌상 (0) | 2025.03.02 |

| 서울...고려대학교 오층석탑 (0) | 2025.02.28 |