(라호르 님 사진)

보호각 안에 사지에서 발굴된 석조비로자나불좌상, 석조여래좌상, 석조대좌와 광배 2기가 봉인되어 있으며, 전부 국가지정 보물입니다.

물걸리사지

물걸리사지는 사명과 연혁이 명확하게 전하지 않는 곳이다. 다만 ‘洪陽寺’라는 사명이 전해지고 있지만 문헌 근거는 찾을 수 없다. 일제강점기 조사자료인 『朝鮮古蹟寶 物調査資料』에서는 사지가 동창마을 경작지 내에 있고 기와 편이 산재하며, 석탑, 불상 2구가 있다고 보고하였 다. 이후 1967년, 이곳에서 불상 대좌 2점과 광배 1점, 금동불 등이 추가로 발견되면서 간략한 조사가 이루어졌다. 조사 당시 광배와 대좌 등은 마을 주민들이 발굴하여 임의 조립한 상태였고, 불상 주위에는 2칸의 불사(대승사)를 위한 공사가 진행 중이어서 지표가 상당히 교란되어 있었다고 한다. 이때 함께 발견된 것으로는 사자가 새 겨진 불상 대좌 하대석, 철불 편 등이 있다. 이후 1979년 에는 사역 정비사업의 일환으로 대승사를 옮긴 후 현 위치에 보호각을 건립하여 불상을 안치하였다.(중략)

이후 사지 일원은 1982년 도기념물로 지정되어 정비 당시의 모습으로 보존되어 오다가, 2003년 국립춘천박물관에서 추진한 ‘강원지역 학술 조사’의 일환으로 발굴조사가 실시되었다. 이 조사를 통해 금당의 규모와 불상의 배치를 확인하였고, 팔각대좌 하대석 일부가 출토되었다. 이 조사 이후 사역은 현재와 같은 모습으로 정비되었으며, 석탑은 2006년 정밀실측을 거쳐 2012년 보수공사가 진행되었다. 2015년에는 2003년 조사되지 않았던 삼층석탑 일원에 대한 발굴조 사가 진행되었다. 조사 결과 건물지 5동 등이 추가로 확인되었고, 보물 543호로 지정된 석조대좌의 광배편 일부가 발견되었다.

(문화재청. 한국의 사지. 2016년)

물걸리 석조대좌 및 광배

화불

항마촉지인 석가여래좌상의 두 손을 서로 바꿔 새긴 까닭은 무엇인지.

대좌

하대석, 중대석, 상대석

하대석 하단석과 상단석이 일석입니다.

팔각 하대석 하단석에는 다른 문양 없이 안상만 새기고 상대석 복련 모서리는 귀꽃문양으로 장식했습니다.

상부에는 각호각 3단 중대석 굄을 조출했습니다.

보호각 내의 다른 대좌와 다르게 하대석 하단석과 상단석을 일석으로 조성하였고, 안상 속에 문양이 없습니다.

팔각 중대석

안상 안에 여래상, 보살상, 신장상을 새겼습니다.

제석천

등을 돌린 여래상

아직도 정확한 존상이 밝혀지지 않고 있습니다.

정성권은 아래 논문에서 청법자상으로 추정합니다.

범천

신장상

신장상

보살상

보살상

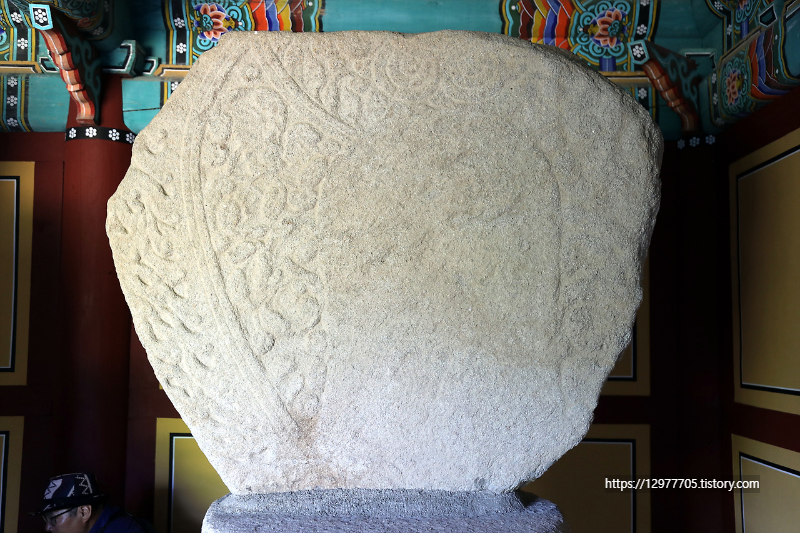

주형거신광배

두광, 신광으로 구획, 겹동선 내연에는 덩굴문, 외연에는 화염문 조식되었고, 중앙 화불을 비롯하여 9구 화불을 모셨습니다.

정성권은 석조대좌와 광배는 제짝이 아니며 위 석조대좌와 옆의 근자에 발견된 광배편. 석조대좌 위에 파손된 광배편을 비로자나불 광배편으로 추정합니다. (위 논문 정성권 (2018) 홍천 물걸리사지 불교조각의 복원과 조성의의, 동악미술사학, 23, 135-166)

"보물 제543호 석조대좌는 상면에는 폭이 넓은 광배가 올려 있다. 광배의 상부는 파손되어 있었는데 발굴조사 중 광배편이 출토되어 광배의 원형을 복원할 수 있다. 발굴조사를 통해 출토된 광배편과 보물 제543호 광배는 원래 한 짝을 이루고 있었다. 두 광배편이 원래의 한 광배임을 알 수 있는 이유는 발굴조사를 통해 출토된 광배편의 두광과 보물 제543호 광배 상부에 남아 있는 두광의 하단부 크기가 서로 정확히 맞기 때문이다. 또한 광배 후면에는 나비장 홈 발굴조사 시 출토된 광배편과 보물 제543호 광배 후면에 모두 있으며 나비장 홈이 서로 정확히 연결되어 있어 두 광배가 본래 하나의 개체였음을 알 수 있다.(도 10) 보물 제543호 광배는 향 우측이 파손되어 있는 상태이다. 파손된 부분을 복원해 보면 보물 제543호 광배의 하단은 보물 제543호 대좌 상대석의 지름을 넘는 크기를 갖고 있다.(도 9 ) 이 광배는 높이와 광배의 폭을 보았을 때 보물 제542호 비로자나불좌상의 광배로 파악된다. 발굴조사를 통해 수습된 광배편은 두광 하단부를 접점으로 파손되어 있다. 두광 내부의 지름과 8엽이 배치되는 연판의 크기 등을 고려했을 때 발굴조사 시 출토된 광배 편은 보물 제543 호와 짝을 이루는 편으로 볼 수 있으며 비로자나불의 광배로 파악된다.(도 10)

광배

발굴조사에서 발굴된 광배

석조비로자나불좌상

https://12977705.tistory.com/8728480

물걸리 석조대좌

위 논문에서 정성권은 석조광배와 발견된 광배편을 비로자나불 광배로 추정합니다.

즉 이 석조대좌와 광배는 한 짝이 아닌 것으로 추정합니다.

(위 논문 정성권 (2018) 홍천 물걸리사지 불교조각의 복원과 조성 의의, 동악미술사학, 23, 135-166)

광배편

이 광배와 근자 발굴된 광배편을 비로자나불 광배로 추정합니다.

라호르 님 사진

상대석.중대석, 하대석

석조여래좌상 대좌와 비슷합니다.

하대석 하단석과 상단석 별석, 상단석에 귀꽃이 없으며, 하단석 안상에 향로 가릉빈가가 있습니다.

안상에 문양이 없는 것이 앞의 물걸리 석조대좌및 광배의 하대석 하단석과 다릅니다.

향로

보살입상

향좌측 상은 승상(지장보살) 같습니다.

라호르 님 사진

상대석

물걸리 석조 대좌

옆에 있는 석조여래좌상의 대좌와 흡사합니다.

https://12977705.tistory.com/8728481

가릉빈가가 새겨진 불대좌

https://cafe.daum.net/moonhawje/MWf7/601

|

|

"홍천 물걸리사지에는 현재 보물 제541호, 제542호, 제543호, 제544호, 제545호로 지정된 불교 조각과 석탑이 있다. 이 작품은 대좌를 갖춘 불상 2기와 광배만을 갖춘 대좌 2기, 삼층석탑 등이다. 본문에서는 먼저 보호각 안에 봉안되어 있는 석조불상과, 대좌, 광배의 온전한 짝을 찾는 연구부터 진행하였다. 광배의 경우 현재 2기의 광배가 대좌 위에 올려 있는데 현재 상태의 광배와 대 좌는 제짝이 아니다. 보물 제544호 광배는 가릉빈가를 하대하단석으로 갖추고 있는 보물 제541 호 나 보물 제543호의 광배로 추정하였다. 그 근거로 한계사지 출토 광배와 대좌를 비교하였다.

보물 제543호의 광배는 크기의 비례를 통해 보았을 때 석조비로자나불좌상의 광배로 판단하였다. 석조비로자나불좌상은 현재 하대하단석과 중대석 굽형괴임이 없이 대좌를 결구한 상태이다. 하대하단석은 4매로 구성되어 있는데 물걸리사지 보호각 안에 3매의 대좌가 따로 모아져 있다. 나 머지 한 매는 발굴조사를 통해 발견되어 현재 국립춘천박물관에 있다. 석조비로자나불좌상 대좌의 굽형 괴임대는 기존에 모아놓았던 석재들 사이에서 발견되었다. 상대석은 불상과 광배를 함께 올려놓기에는 그 크기가 맞지 않은 점을 파악하였다. 이를 통해 물걸리사지에는 현재 보호각안에 봉안되어 있는 4기의 대좌 이외에 1기의 대좌가 더 있었음을 알 수 있다.

홍천 물걸리사지 불교조각 중 조성시기가 가장 이른 작품으로는 석조비로자나불좌상을 들 수 있다. 석조비로자나불좌상의 조성시기는 9세기 후반으로 추정하였다. 그 근거로는 굽형 괴임대를 대좌에 갖춘 비로자나불좌상이 9세기 후반에 집중적으로 유행한 점을 들었다. 보물 제541호 석조여래좌상과 대좌, 보물 제543호 대좌는 9세기 말경으로 조성시기를 추정하였다. 그 이유는 9 세기 후반에 조성된 석조비로자나불좌상과 양식적 차이를 보이기 때문이다. 이밖에 하대하단석 에 가릉빈가가 조각된 시기가 주로 9세기 말경이라는 점을 근거로 제시하였다. 보물 제544호의 조성시기는 9세기말에 조성된 대좌를 모방하고 있는 점을 들어 고려초에 제작된 것으로 추정하였다. 보물 제544호가 고려 초 제작된 다른 근거로는 고려초 강원지역에 유행하였던 육각건물이 물걸리사지에도 건립되었다는 점을 제시하였다.

물걸리사지에 9세기 후반부터 고려초까지 다양 한 불교조각과 석조미술이 조성된 배경은 교통로와 밀접한 관계가 있음을 언급하였다. 물걸리사 지는 명주지역의 주요 사찰인 한계사지, 선림원지와 원주지역을 연결시켜 주는 징검다리 같은 장 소라는 점을 본문에서 언급하였다. 결론적으로 물걸리사지는 통일신라시대뿐만 아니라 고려왕조의 성립 이후에도 교통로의 안전한 확보를 통해 중앙정부의 지방통제를 원활하게 수행할 수 있게 하였던 중요한 사찰이라 할 수 있다."

(위 정성권 논문 발췌)

2006년 나는 이렇게 끝을 맺었습니다.

아쉬움, 허전함에 옛 절터를 헤매었지만 답 없는 스산함만 전신을 휘감는다.

폐사지 한켠 석조부재 더미를 물끄러미 쳐다 보아도 용도를 알 수 없는 부재는 침묵으로 일관한다.

제행무상, 제법무아, 열반적정

주석하셨던 님들은 열반에 들어 무애 한 삶을 살고 계시는지......

2024.05.18

蛇足

국가 유산청에서 국가유산의 지정 번호를 폐기한 까닭으로 글 쓰기가 여간 어렵지 않습니다.

'강원도 > 홍천군' 카테고리의 다른 글

| 홍천...장남리 삼층석탑 (0) | 2024.07.20 |

|---|---|

| 홍천...괘석리 삼층석탑 (0) | 2024.07.16 |

| 홍천...물걸리사지 석조여래좌상 (0) | 2024.07.14 |

| 홍천...물걸리사지 석조비로자나불 좌상 (0) | 2024.07.13 |

| 홍천...물걸리사지 삼층석탑 (0) | 2024.07.11 |