지난 9월 13일 대구 간송미술관 개관 전(08.21~12.01)에 다녀왔습니다. 많은 전시품은 서울 간송, 대구 미술관 특별전에서 보았던 작품이었습니다. 사진과는 별로 친하지 않지만 작품을 소개하니 관람 기회가 되면 사전에 참조하시기 바랍니다.

긍재전신첩(兢齋傳神帖). 보물. 김득신(1754~1822)

김홍도, 신윤복과 함께 조선시대 3대 풍속화가로 알려진 김득신의 화첩이다. 김득신은 서민의 풍속을 해학적으로 담아낸 이 화첩에서 뛰어난 관찰력과 개성적 화풍으로 자신만의 독자적인 경지를 드러냈다. 간략화된 배경에 인물들을 배치하고 굵은 선으로 주름진 의복을 표현하여 김홍도 화풍을 계승하면서도 순간적인 동작을 포착하여 심리를 절묘하게 묘사한 것은 김득신만의 개성이다.

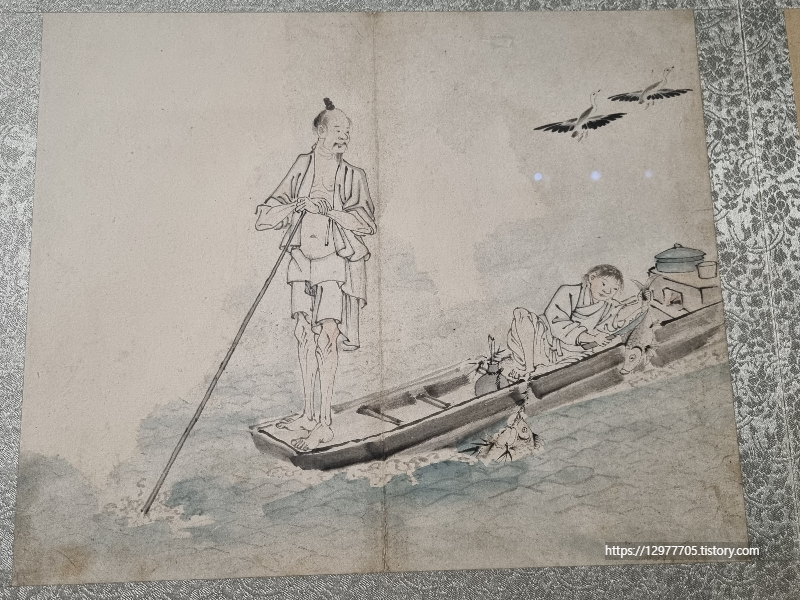

주중가효(舟中佳肴)

배안의 좋은 안주

고기잡이에 나선 아버지와 아들의 모습을 담았다.

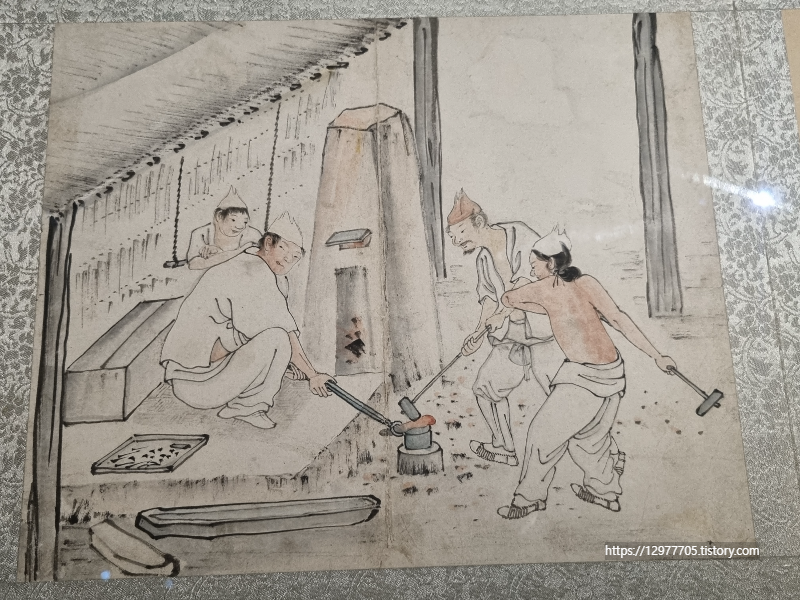

야장단련(冶匠鍛鍊)

대장장이의 쇠매질

성하직구(盛夏織屨)

한여름의 짚신 삼기

여름날, 짚신 삼기에 한창인 농촌 풍경이다. 할아버지 등에서 아버지를 바라보는 손자, 혀를 빼고 더위를 식히는 개, 웃통을 벗어 젖힌 이들의 모습에서 여름을 나는 서민들의 생활 정서가 생생하다

야묘도추(野猫盜雛)

들고양이 병아리를 훔치다.

봄날, 병아리 한 마리를 물고 도망치는 고양이로 인해 소동이 일어났다. 남성은 장죽을 뻗어 보지만 고양이는 이미 멀어져 뒤를 돌아본다. 중심을 잃고 넘어진 탓에 탕건과 돗자리 메는 틀도 마당으로 굴러 떨어진다. 다른 병아리들도 사방으로 도망을 치고 있어 한순간의 긴박함이 오롯이 전해진다.

밀희투전(密戱鬪牋)

몰래 투전을 즐기다.

송하기승(松下棋僧)

소나무 아래에서 장기 두는 승려

혜원전신첩(惠園傳神帖). 18세기말~19세기 초. 국보. 신윤복

혜원은 고령 신씨 화원 가문 출신으로 풍속화의 절정을 이른 인물이자 조선인의 풍류와 멋을 새로운 시각으로 일깨운 화가이다. 혜원사진첩에는 한량들의 주막 풍경부터 양반의 풍류 놀이와 남녀밀회, 여인의 생활풍속 등이 담겨 있다. 작품은 등장인물의 세밀한 표정과 화려한 복식, 인물 간의 상호작용이 어우러져 연극의 한 장면인 듯, 보는 이의 상상력을 자극한다, 공간운영과 인물 묘사, 채색 기법이 독창적이며 화려함 속에 절제된 예술성이 돋보인다.

쌍륙삼매(雙六三昧)

쌍륙놀이에 빠지다. 쌍륙놀이는 주사위 한 상을 던져 나온 수대로 말을 옮기고 먼저 들어오는 순서로 승부를 다투는 놀이다.

삼추가연(三秋佳緣)

가을에 맺은 아름다운 인연.

국화밭에 마주 앉은 남녀가 인연을 맺는 장면이다. 상체에 음영을 넣어 건장함을 드러낸 남성은 하의를 입는 중인지 바비 대님을 묶고 있다. 노파는 남성에게 술잔을 권하고, 입을 가린 채 처녀에게 무언가를 단속시킨다. 앳된 여인이 마주 앉은 것으로 보아 매파가 남녀의 만남을 주선하던 당시의 풍속을 보여주는 듯하다

월하정인(月下情人)

눈썹달이 뜬 깊은 밤. 등불을 든 젊은 선비가 한 여인을 만났다. 이들의 사이는 알 수 없지만, 남의 눈을 피해 엄밀히 만난 것은 분명해 보인다. 사내는 허리춤에서 무엇을 꺼내는 자세로 섰는데, 옥색 쓰개치마로 얼굴을 가린 여인은 수줍은 듯 고개를 숙인다.

야금모행(夜禁冒行)

겨울밤 도성 내 통행금지 신간의 풍경이다.

주유천강(舟遊淸江)

맑은 강에서 뱃놀이하다. 정답게 쌍을 이룬 남녀와 이를 바라보는 양반이 대조를 이룬다

문조임사(聞鐘尋寺)

안개 자욱한 산속, 말을 탄 여인 일행을 합장한 스님이 맞이한다. '소나무 우거져 절은 보이지 않고, 속세에 들리는 것은 종소리뿐이다'라는 화제가 있어 그림에 보이지 않은 절의 존재를 확인시켜 준다

단오풍정(端午風情)

단옷날의 풍속 정경. 훔쳐보는 동자승들이 재미있다.

계변가화(溪邊佳話)

여인네들이 옹기종기 모인 개울가 빨래터 전경. 사냥 나온 젊은 이가 걸음을 멈추고 이들을 바라본다.

2024.09.13

***글은 현장 설명문에서 발췌했습니다.

'대구광역시 > 대구시' 카테고리의 다른 글

| 대구...간송미술관 특별전(서예. 도자. 불교) (0) | 2024.10.01 |

|---|---|

| 대구...간송박물관 특별전(삼청첩. 동국정운. 미인도) (1) | 2024.09.30 |

| 대구...간송박물관 특별전(해악전신첩.경교명승첩) (0) | 2024.09.27 |

| 대구...간송미술관 특별전(고사인물도) (0) | 2024.09.26 |

| 대구...국립대구박물관 '한국의 신발' 展 (0) | 2024.08.19 |