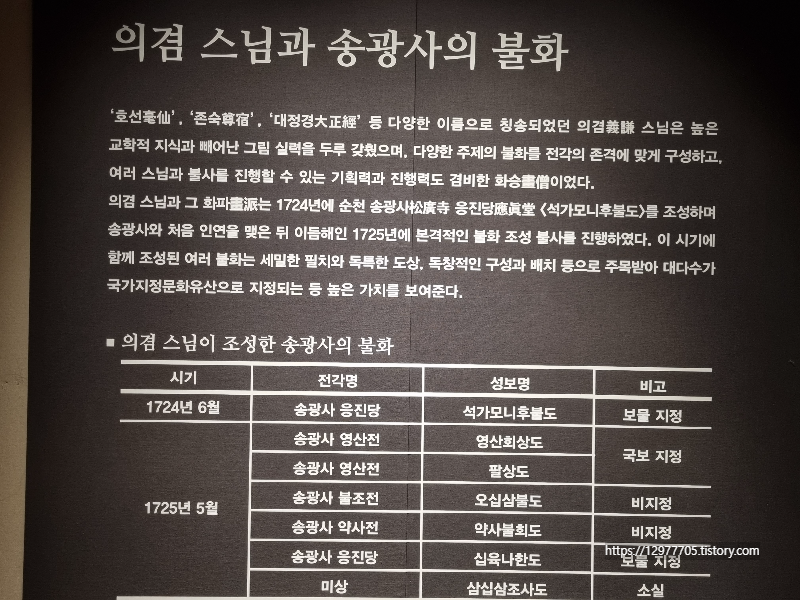

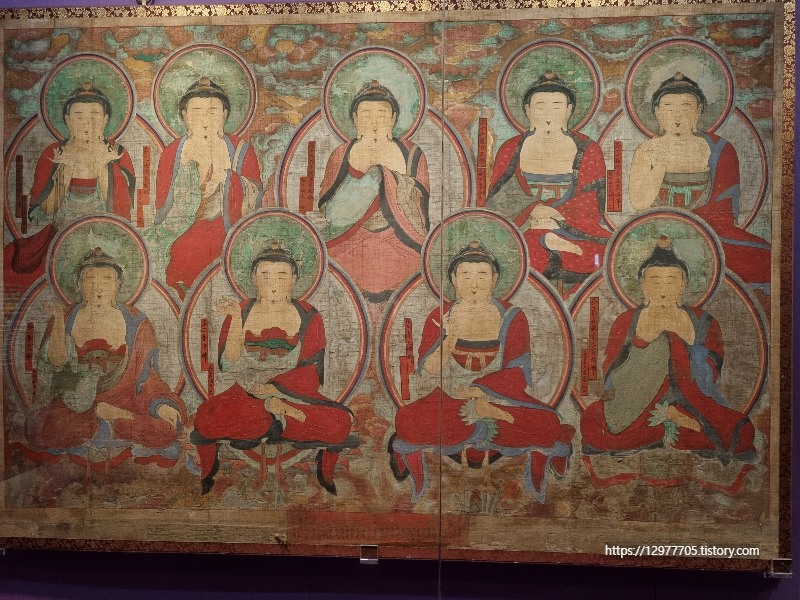

송광사 불조전 오십삼불도는 칠불도 1폭, 구불도 2폭, 십삼불도 2폭, 오불도 2폭 등 총 7폭으로 나누어 그려졌다. 전각에는 불조전의 건축에 맞게 삼신불과 오방불을 함께 그린 칠불도가 주벽에, 좌우벽에는 구불도와 십삼불도가 각 2폭씩 배치되었고, 전각 문이 위치한 북벽의 좌우에는 오불도가 봉안되었다.

오십삼 불도의 구성은 「관약왕약상이보살경(觀藥王藥上二菩薩經) 』에 근거하고 있으며, 오십삼 불의 명호를 부르고 예배하면 사중오역죄(四重五逆罪)가 없어지고 시방세계의 여러 부처님을 친견할 수 있다.

불교 미술로 표현된 사례는 많지 않고, 조선 후기에는 과거칠불과 결합된 오십삼 불이 주로 전한다, 송광사 불조전 오십삼불도는 삼신불, 오방불, 오십삼불, 과거불 · 미래불이 함께 그려진 독특한 사례이다

송광사 불조전 오십삼불도(칠불도).1725년

송광사 불조전 오십삼불도(구불도).1725년

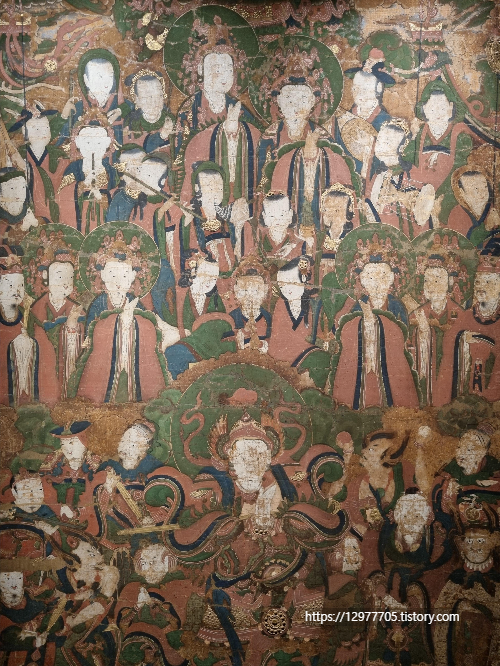

송광사 응진전 석가모니후불도. 1724년

수화승 의겸 스님과 함께 10명의 화승이 조성한 불화로 응진당에 봉안한 작품이다.

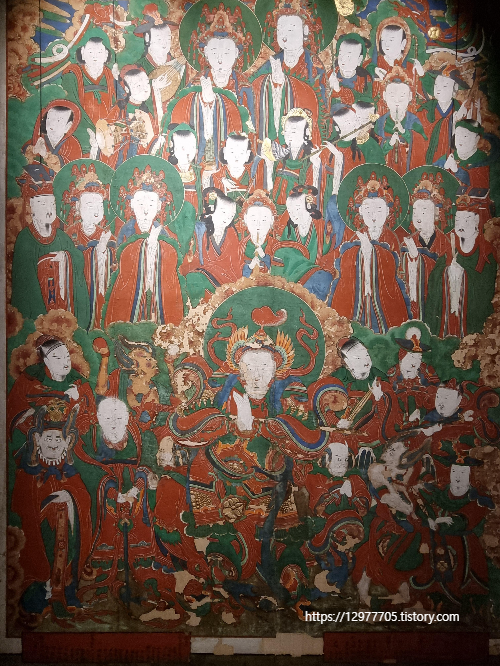

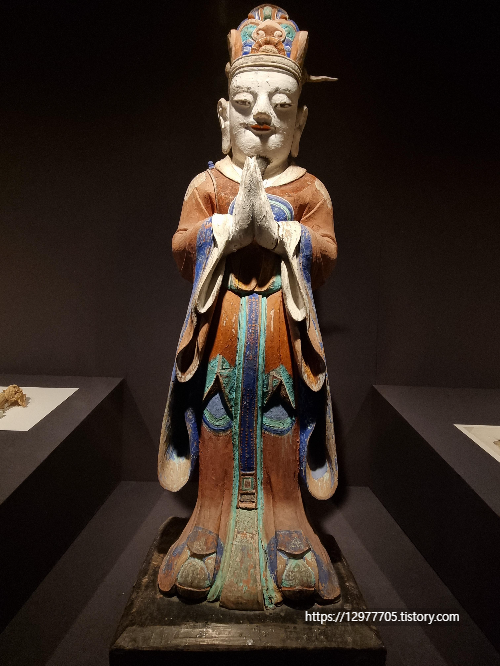

쌍계사 국사암 신중도. 1781년

제석천과 위태천을 중심으로 한 여러 신중을 표현한 불화이다. 전체적으로 섬세한 인물묘사 표현이 돋보이며 각종 문양 등에 고분(高粉) 기법을 사용하여 화려하게 장엄하였다. 쌍계사 국사암 신중도는 1790년(조선 정조 14)에 조성된 쌍계사 팔상전 신중도의 모본(模本)인 불화로, 조성을 주도한 평삼(評三) 스님의 화풍을 잘 살펴볼 수 있다는 점에서 의의가 크다.

아래의 1790년 쌍계사 팔상전 신중도 모본

쌍계사 팔상전 신중도. 1790년

안성 석남사 아미타회상도.1827년

아미타 부처님이 극락세계에서 설법하는 광경을 그림으로 옮겨놓은 듯 본존을 비롯하여 여러 보살과 권속이 화면을 가득 메우고 있다. 특히 아미타 부처님의 두광과 신광을 화려하게 표현하여 환희심이 들도록 강조하였다. 화면의 대칭 구조를 조화롭게 표현한 점에서 의윤(義玧) 스님 유파의 화풍 파악과 더불어 19세기 경기도 지역 불화의 흐름을 파악할 수 있다.

미황사 영산회상도. 1718년

중앙의 항마촉지인을 수한 석가모니 부처님을 중심으로 여러 청중과 권속들이 설법을 듣고 있는 모습을 표현하였다. 대좌 아래에는 협시보살인 문수보살과 보현보살, 6위의 보살과 제석천, 범천, 동녀가 대칭으로 나누어 배치되어 있다. 최하단에는 사천왕을 그렸으며, 상단에는 가섭, 아난을 포함한 십육나한, 타방불 4위가 석가모니 부처님의 옆에 좌우로 배치되어 있다. 현존하는 사례가 드문 18세기 초 전라도 지역 불화의 특징을 잘 보여주는 중요한 성보이다.

천은사 팔상전 영산회상도. 1715년

부처를 중심으로 여러 권속이 설법을 듣고 있는 모습으로, 중앙에 키형 광배를 갖추고 가부좌를 한 채 항마촉지인 부처님을 중심으로 좌우의 문수보살과 보현보살을 포함한 4위 보살과 여러 권속을 그렸다. 화풍 및 부처님의 높은 육계와 타원형의 얼굴, 상호 표현으로 보아 18세기 전반 전라도 지역에서 활동한 화승(畵僧) 사신(思信) 스님과 연관성이 있을 것으로 추정된다.

여수 한산사 지장시왕도. 1724년

지장보살을 중심으로 도명존자와 무독귀왕이 좌우로 시립하고 있으며 그 주위로는 시왕과 판관 등이 등이 둘러싸고 있다. 지장보살과 좌우 협시인 도명존자, 무귀도왕을 지장삼존 형태 구도로 조성하였는데, 권속이 본존을 향해 사선으로 배치되어 있어 화면 상단으로 올라갈수록 지장보살에게 집중할 수 있게 해 준다.

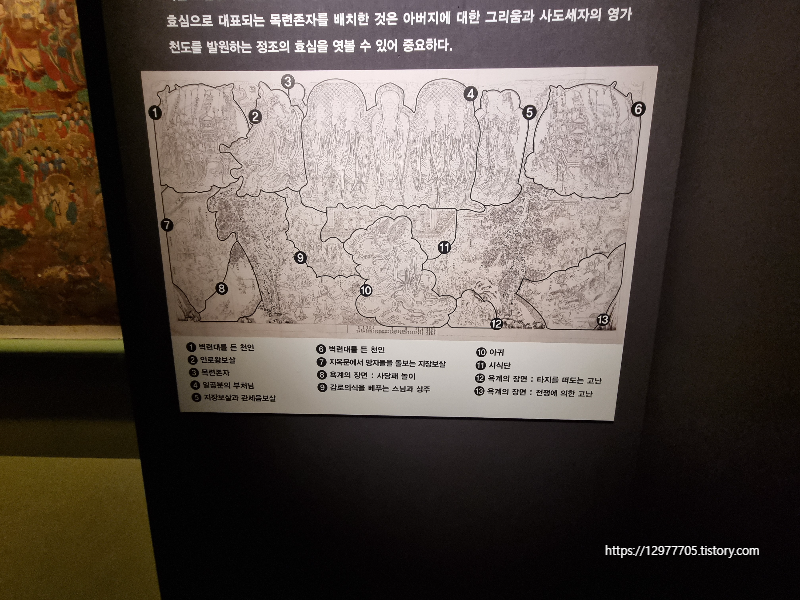

화성 용주사 감로도.

1790년에 조성된 불화로 용주사의 창건이 사도세자(思悼世子, 1735~1762)의 극락왕생을 발원하는 목적을 두고 있어 망자의 왕생을 발원하는 용주사 감로도는 용주사 불사에서 중요한 위치였을 것으로 생각한다. 특히 다양한 도상을 통해 정조(正祖, 재위 1776~1800)의 마음을 표현한 것으로 추정되는데, 가장 주목되는 부분은 상단 좌우에 큰 원을 만들어 안에 왕생자인 영가를 태워 극락에 모셔갈 벽련대(碧蓮臺)를 든 천인의 모습과 일곱 분의 부처님과 인로왕보살 사이에 그려진 목련존자이다. 먼저 벽련대는 시식단을 통해 상단의 일곱 부처님의 가피를 받은 영가가 벽련대에 모셔져 천도되는 모습을 표현한 것으로 생각된다. 이와 더불어 어머니의 영혼을 구제하기 위해 애쓴 효심으로 대표되는 목련존자를 배치한 것은 아버지에 대한 그리움과 사도세자의 영가천도를 발원하는 정조의 효심을 엿볼 수 있어 중요하다

완주 위봉사 태조암 구천오백불회도. 1879년

완주 위봉사 태조암 구천오백불회도 10폭 가운데 하나에 해당하는 이 불화는 극락정토에서 설법하는 아미타 부처님과 수많은 화불, 극락정토의 모습을 5가지의 다양한 형식으로 표현한 불화이다. 오색구름을 탄 아미타삼존을 비롯해 여러 권속과 금색 보탑, 전각 등의 화려한 표현을 통해 극락정토의 환상적인 분위기를 연출하였다

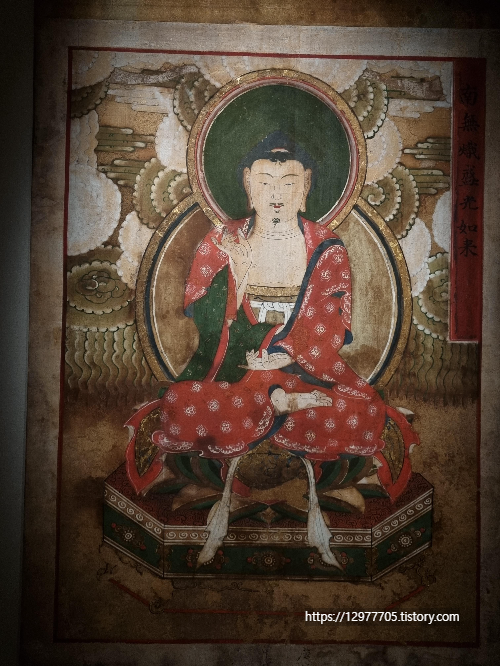

대구 파계사 치성광불도. 1717년

치성광불도는 점성(占星)을 바탕으로 닥쳐올 재앙을 미리 소멸하고자 기도하는 치성광 신앙과 관련 있다. 치성광 부처님은 짧은 다리가 달린 육각형 기단 위 연화대좌에 결가부좌하고 있다. 원형의 두광과 신광을 갖추고 오른손은 들어 수인을 짓고 왼손은 배 아래로 내렸다. 파계사 치성광불도는 현전하는 경상도지역에 치성광 부처님을 주제로 조성된 불화 가운데 가장 오래된 사례로 그 의미가 크다.

치성광 불도 초본

파계사 소재보살도. 1717년 경

소재보살도는 치성광 신앙에 근거하여 조성되었으며, 소재보살은 측면을 바라보며 다리가 짧은 육각형 대좌에 올려진 청련화(靑蓮花)에 결가부좌하고 오른쪽 다리를 살짝 내린 자세이다. 두 손에는 연봉오리가 달려있는 줄기가 긴 가지를 들고 있으며 어깨에 걸친 천의는 금박 문양을 넣었다. 파계사 소재보살도는 현존하는 경상도 지역에 치성광 신앙과 관련한 불화 가운데 가장 오래된 사례로 그 의미가 크다

영암 도갑사 목조도명존자. 17세기

수조각승 해심海心 스님을 비롯 9명 화승 작품

도갑사 명부전 목조무독귀대왕. 17세기

수조각승 해심海心 스님을 비롯 9명 화승 작품

예천 용문사 목조지장보살좌상. 15세기 추정

용문사 강원(講院)에 봉안하였던 보살상으로 조성 관련 기록이 발견되지 않아서, 조성 시기 등 연원에 대해서는 알려지지 않았다. 양식적인 특징에서 15세기의 작품을 확인하였으며, 과학적 조사 결과에서도 15세기에 조성하였다는 결과를 도출하였다. 이러한 사실을 종합하였을 때, 용문사는 15세기 중후반 세조의 어머니인 소헌왕후(昭獻王后)를 위한 원찰(願刹)이었기 때문에 용문사 목조지장보살좌상은 당시 왕실에 의해서 조성되었을 가능성이 있다.

예산 수덕사 소조불좌상

수덕사 대웅전을 중수한 1528년 봉안한 불상으로 추정

2024.04.10

본문 내용은 전시 안내문을 가져오거나 발췌하였습니다.

'서울특별시 > 서울특별시' 카테고리의 다른 글

| 서울...불중박 교종본찰 봉선사 특별전(2) (0) | 2024.11.12 |

|---|---|

| 서울...불중박 교종본찰 봉선사 특별전(1) (0) | 2024.11.11 |

| 서울...옥천암 마애보살좌상(보도각 백불). (0) | 2024.06.10 |

| 서울...목인박물관 민속품. 꼭두 外 (0) | 2024.06.09 |

| 서울...목인박물관 석불 (0) | 2024.06.08 |